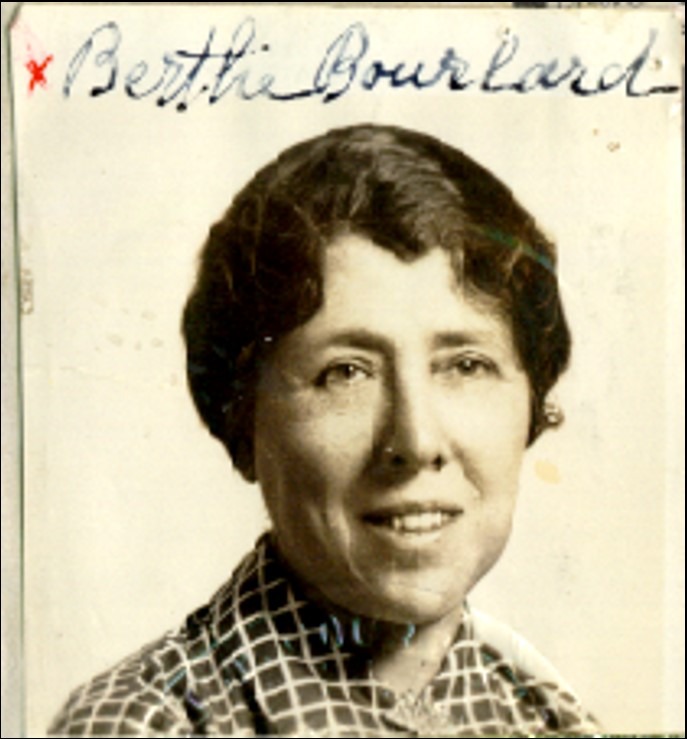

Par Michel Leroy

I) La jeunesse de Berthe

C’est dans une modeste maison de coron : une ligne de dix maisons accolées et formant une barre de soixante-dix mètres de long que naquit Berthe Leroy, le 10 août 1884 à dix heures du matin à Hersin-Coupigny, commune du Pas-de-Calais. Ce jour-là, la famille Leroy qui comptait cinq personnes, en compta sept car Berthe fut précédée de Marthe, sa jumelle. Cette double venue posa problème au regard de l’unique berceau. Un tiroir de commode bien aménagé fit office de seconde couche.

A 42 ans, son père Jules travaillait à la mine avec ses deux fils, Léon et Jules, âgés de 18 et 16 ans. A 39 ans, sa mère Marie-Adeline Calonne, s’adonnait aux tâches de la maison et entourait de son affection le troisième fils, Samuel, âgé de 5 ans.

Jules et Marie-Adeline, dès l’âge de 10 ans, avaient travaillé à la mine. Les recherches généalogiques concernant tant les familles Leroy que Calonne me permettent de dire que les aïeux, pour la première, et les trisaïeux, pour la seconde, étaient venus de Belgique pour être mineurs, d’abord à Vieux-Condé (Nord). Les générations suivantes se déplacèrent à Noeux où Jules et Marie-Adeline se marièrent le 23 décembre 1865 puis à Hersin-Coupigny où l’ouverture des fosses n° 2 et n° 4 leur assurait un travail. Cette âme de migrant expliquera peut-être aussi le départ de Berthe pour l’Amérique du Nord.

L’enfance de Berthe se déroula à Hersin. Elle n’avait que quatre ans au décès de son père, le 22 septembre 1888. Elle fréquenta très irrégulièrement l’école ouverte par les Houillères au sein de la cité ouvrière. Des occupations telles que : aide au foyer, travaux à l’extérieur et l’absence du père ont pu justifier ce manque d’assiduité. Les enfants des ouvriers et employés y étaient accueillis jusqu’à onze ans. Cette fin de scolarité était, pour beaucoup d’entre eux, sanctionnée par l’obtention du Certificat d’études. Ce ne fut pas son cas.

Les Sœurs de la Charité assuraient, à l’Ouvroir, l’apprentissage des travaux d’aiguille et de la tenue du linge. La plupart des adolescentes de 12 à 16 ans pouvait s’y former. Ce fut aussi le cas de Berthe.

II) Paris, étape vers l’Amérique

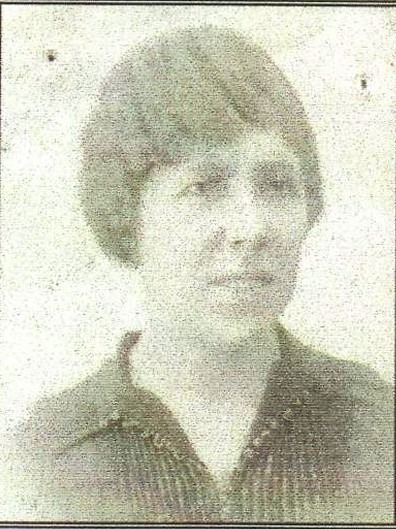

Vers 19 ans, elle partit en « Service à Paris » et fut placée chez une famille de l’Avenue du Bois. Elle y exerça, entre autres, la fonction de repasseuse. En 1904, elle était employée de la famille Nattenson. Elle fut également au service de Sarah Bernhardt.

En début d’année 1910, Mme Mahala et Mr Walter Douglas industriels américains, co-fondateurs de la « Quaker Oats Company », séjournaient à Paris. C’est à cette occasion qu’elle eut la chance d’être sollicitée par Mme Douglas pour entrer à son service comme Dame de Compagnie.

Berthe effectua sa première traversée de l’Atlantique Nord, avant de nombreuses autres. Elle avait donc quitté la France. Le paquebot France la ramènera définitivement en 1964.

Une vie nouvelle se présentait à elle, vie de labeur certes, mais aussi une vie qui lui ferait parcourir les USA en tous sens, le Canada et l’Amérique du Sud. De nombreux autres voyages la ramèneront en Europe : Autriche, Suisse, Russie, Grande-Bretagne, Italie. Je l’ai entendue nous préciser qu’un voyage en Amérique du Sud avait eu pour cadre de vie, un train entier loué à une compagnie de chemin de fer.

Un courrier qu’elle envoie de Karlsbad (Autriche) à Samuel et Sidonie, ses frère et belle-sœur, en 1911 précise :« Voilà 15 jours que nous sommes à Karlsbad et nous avons à peu près 12 jours pour terminer la cure ». Et plus loin de préciser : « Avec Madame je suis très occupée car 3 ou 4 fois par jour elle me fait préparer une autre robe et toujours du blanc ». Plus loin encore :« Je ne sais où nous irons, en Russie ou en Suisse ». Lorsque Mme Douglas séjournait à Paris, Berthe avait l’opportunité de disposer de quelques jours qu’elle passait dans sa famille.

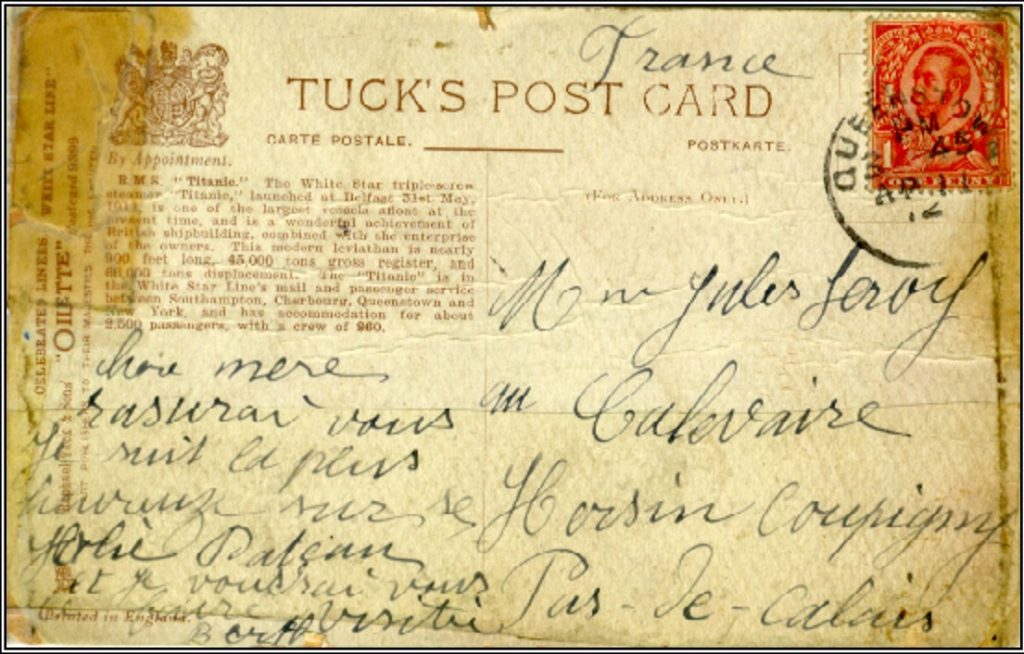

III) La traversée tragique

En avril 1912, la famille Douglas était en voyage en France. Mr Douglas voulait absolument fêter son 53ème anniversaire chez lui, aux USA. Le premier paquebot en partance pour l’Amérique était le Titanic. L’embarquement eut lieu à Cherbourg. Une escale à Queenstown, le 11 avril, permit à Berthe d’envoyer à sa mère, une carte postale qui justifiera un souvenir particulièrement émouvant. Quittant l’Irlande, le Grand Transatlantique entama son voyage inaugural et malheureusement fatal.

Berthe garde le souvenir d’une vie brillante et luxueuse à bord, des fêtes, réceptions et dîners donnés en l’honneur des passagers fortunés. Elle partageait une très belle cabine de première classe avec une autre passagère. La vie se déroulait merveilleusement jusqu’à ce « Tout le monde dehors ! »

Berthe affirme avoir entendu le bruit de la collision avec l’iceberg. Elle dormait, sa voisine lisait. Sur le moment, elle ne s’est pas inquiétée. Elle n’obéit pas à l’ordre d’évacuer donné par le matelot qui frappa à plusieurs reprises à leur porte. Elle me confia, vers 1966, qu’elle y voyait un artifice de la part de ce jeune homme qu’elle soupçonnait d’avoir quelque penchant pour elle. Longtemps après, lorsqu’elle constata l’inclinaison du bateau et devant l’insistance du matelot, elle se décida à jeter une robe de chambre sur son vêtement de nuit et quitta précipitamment sa cabine, chaussée d’une seule pantoufle. Ses voisins ne voulurent pas quitter la leur.

Les couloirs étaient presque déserts, me dit-elle. Comme ceux-ci étaient sombres, elle eut des difficultés à gagner le pont supérieur, se guidant aux reflets des plaques de cabines. Elle espéra y retrouver ses patrons.

Elle fut l’une des dernières passagères à embarquer dans l’avant-dernier canot de sauvetage, portant le n°2. A cause de l’obscurité, elle ne remarqua pas la présence à son bord de Mme Douglas.

M. Archibald Gracie relate dans son livre Rescapé du Titanic (page 152) :

Bateau n°2 :25 passagers. Selon le rapport britannique, septième bateau mis à flot à bâbord, à 1 heure 45. Fit ses adieux à sa femme et disparut avec le navire : Mr Douglas.

Comme elle embarqua après cette scène, elle n’en eut connaissance que sur le Carpathia. Elle ignorait toujours la présence de Mme Douglas, à qui Mr Boxhall, quatrième Officier, avait demandé de barrer (voir livre p 153).

Berthe me dit encore : « Je n’ai pas entendu l’orchestre jouer Plus près de toi mon dieu ». Elle relate qu’elle avait ramé (ce qui dut réduire la sensation de froid), qu’une multitude d’épaves et de cadavres surnageaient et que des femmes criaient « Priez Dieu », d’autres répondaient « No hope ».

Elle nous confia : « Je pensais, quant à moi, ne plus revoir ma mère ». « Un navire se trouvait dans les parages au moment du naufrage ». « Il devait avoir vu les fusées de détresses lancées du Titanic, mais il s’était éloigné ».

IV) Sauvés par le Carpathia

Plusieurs fusées tirées par Mr Boxhall et le fanal de fortune du canot attirèrent l’attention du Carpathia qui se détourna et fut accosté en premier par le canot n° 2 (voir livre p. 157). Il était quatre heures dix (voir livre p. 153). Elle y retrouva Mme Douglas et y fut réconfortée et réchauffée.

Une congestion aliéna gravement sa santé. Il lui fallut six semaines avant que ne s’esquisse une amélioration notable. Mr Walter Douglas fut recueilli par un autre canot après un long séjour dans l’eau glacée. Il ne put se rétablir et décéda quelques semaines plus tard[1].

Berthe fit promesse à Mme Douglas de demeurer auprès d’elle. Elle ne la quitta plus jusqu’à son décès, à l’âge de 81 ans, vers 1945.

Le New York Times du 16 avril 1912 publia une première liste de survivants parmi lesquels figurait Miss Bertha Lavory. Un grand quotidien lillois reproduisit cette liste. A la lecture de celle-ci, Marie-Adeline Leroy affirma y déceler et reconnaître le nom de sa fille Berthe.

De nombreuses autres traversées se déroulèrent sans incident. Elles ne se passaient cependant pas sans une certaine appréhension. Lors d’une traversée sur le Lusitania de la Cunard, Berthe écrivait à Samuel, son frère :

« Encore deux jours à passer sur le bateau. La traversée n’est pas trop mauvaise mais cela n’empêche pas que quelquefois je ne me sens pas rassurée ».

Voici d’autres traversées dont je connais les dates :

- 29/10/1923 : aller vers Southampton sur l’Aquitania de la Cunard ;

- Mai 1927 : retour aux USA sur le Berengaria de la Cunard ;

- 17/8/1928 : aller vers Le Havre sur l’Ile de France de la Compagnie Générale Transatlantique ;

11/8/1964 : retour définitif sur le France de la Compagnie Générale Transatlantique.

V) La vie en Amérique

Dans l’entourage de Mme Douglas, Berthe put connaître le modernisme de la vie Américaine. Les personnalités des Arts, des Lettres et du Spectacle étaient reçues par Mme Douglas. Berthe me rapporta avoir approché, entre autres célébrités, Jannet Mac Donald et Walt Disney.

Pendant la période agréable de l’année, la ville de Minneapolis l’accueillait avec son milieu des Affaires et sa vie certainement débordante. Le froid continental ne la touchait que rarement. En effet la résidence de Pasadena en Californie faisait oublier les rigueurs hivernales du Minnesota. Ces deux principaux lieux furent son cadre de vie de 1910 à 1945, année du décès de Mme Douglas.

Voici leurs différentes adresses relevées sur des courriers :

- Le 17/8/1928 : Minneapolis (état du Minnesota) sans plus de précision ;

- Le 23/9/1930 : Waldon-Wayzata (Minnesota), proche de Minneapolis ;

- Le 14/7/1942 : Route 2, Wayzata ;

- De 1946 à 1964 : 2206 Modoc Road à Santa Barbara (Californie).

VI) Berthe et Gaston

Berthe était Dame de Compagnie, Gaston était Majordome, tous deux employés de Mme Douglas. Ils se marièrent en 1928. Gaston est né le 4 septembre 1886 à Labourse (Pas-de-Calais), commune distante de 7 km de celle d’Hersin-Coupigny. Je ne connais pas la circonstance de leur rencontre ni celle de l’entrée de Gaston au service de la famille Douglas. Il doit avoir rejoint les USA vers 1910, armé du désir de réussir une vie différente de celle de mineur qui avait été la sienne jusque-là. Je le sais avoir été employé par le manufacturier Goodyear[2].

Personnel de la famille Douglas, il dut certainement être un Maître d’hôtel apprécié pour avoir occupé cet emploi près de vingt ans. Berthe me disait que la fonction lui seyait bien. Il avait la stature et le port élégants.

Gaston avait conservé une propriété sise à Pomeroy dans l’Ohio, et acquise quelques années après son arrivée aux USA. Au décès de Mme Douglas, Berthe et Gaston se retirèrent à Santa Barbara (Californie) où ils avaient acheté une petite villa, au 2206 Modoc Road et y vécurent leur retraite. Ils la quittaient périodiquement pour rejoindre la propriété de Pomeroy après un voyage de plusieurs jours dans leur « Station-Wagon ».

Gaston décéda vers le 15 août 1955, emporté par une maladie qui l’avait amoindri. Il repose en terre américaine au « Calvary Cemetery » de Santa Barbara.

Lui, contrairement à Berthe, n’est jamais revenu en France bien qu’il ait obtenu la nationalité Américaine le 14 janvier 1921. De son côté, elle l’obtint le 14 juillet 1942.

En 1920 Berthe fit construire à Hersin-Coupigny, au 65 rue Emile Basly, une petite habitation qui logea décemment sa mère ainsi que sa sœur Marthe, qui entourait de ses soins sa maman diminuée par une hémiplégie. Marie-Adeline Leroy décéda le 17 février 1927. Berthe perdit sa jumelle Marthe le 24 août 1951.

VII) Le retour

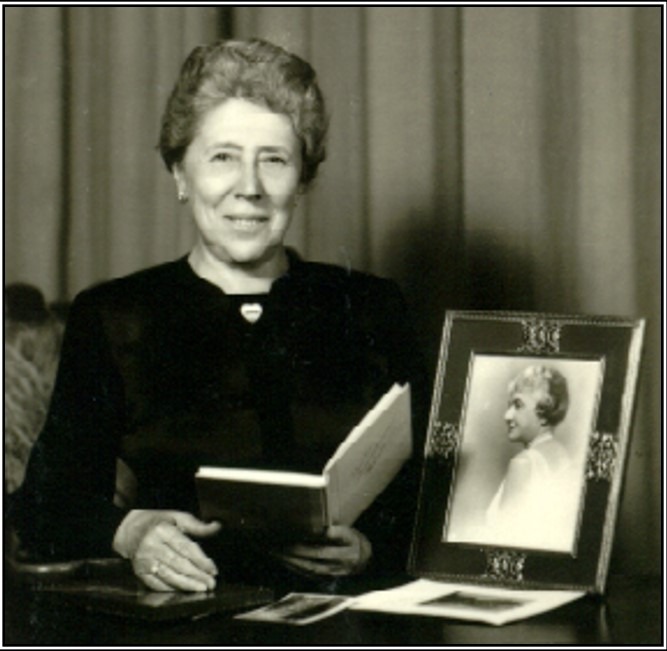

L’été 1960, Berthe revint visiter la famille. Elle fut reçue par ses neveu et nièce et leurs enfants. Ces derniers dont je fus, ne l’avaient jamais rencontrée. Nous l’écoutions évoquer ses souvenirs et avions soif de réponses à nos interrogations.

Rentrée à Santa Barbara, elle prit les dispositions nécessaires pour son départ définitif. Elle fit son dernier voyage transatlantique sur le France du 8 au 12 août 1964.

Elle prit pension quelque temps dans un hôtel parisien[3] et envisagea de se retirer sur la Côte d’Azur. Mais l’éloignement des siens qui s’en suivrait et son état de santé guère brillant : affection bronchitique, estomac et intestin fragiles, auraient tôt fait de l’affaiblir complètement. Elle dut en prendre conscience et abandonna ce projet. Elle jugea plus raisonnable de s’établir à la Résidence Sully de Béthune, à proximité de sa parenté. Elle le fit.

Les visites que nous lui rendions la ravissaient. Et toute aussi grande était notre joie de l’accueillir lors de nos réunions de famille. Devant toutes ces attentions que nous lui portions, son extrême modestie nous gratifiait tantôt d’un « C’est trop ! » tantôt d’un « Too much! »

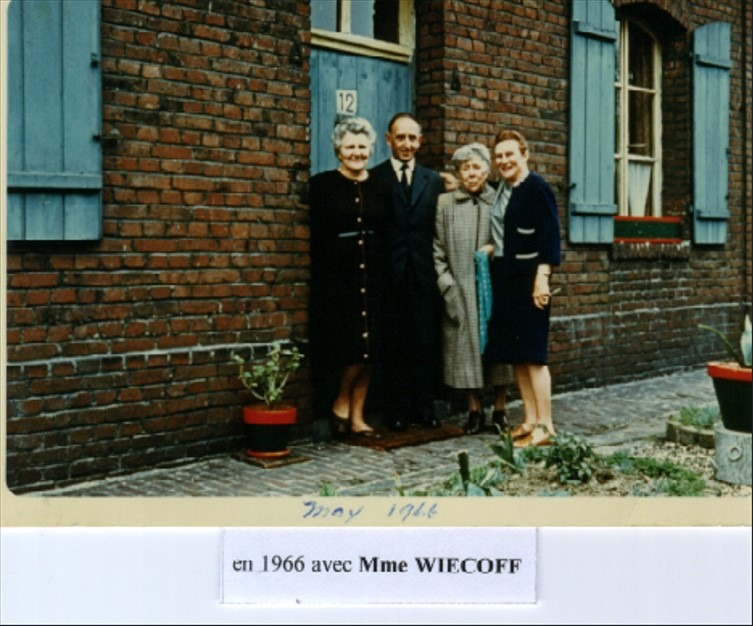

En avril 1966, nous lui avons fait rencontrer une amie d’enfance, hersinoise naturellement, Marie Birambaut. Cette journée servit de cadre à l’évocation de souvenirs remontant à sept décennies.

Le premier semestre 1967 la vit terrassée par un infarctus. Sous l’influence du repos et du traitement prescrit et suivie par un cardiologue de renom, son état s’est à peu près stabilisé. Mon père fut son dévoué garde-malade en ces moments critiques et jusqu’à ses derniers instants.

Elle termina sa vie dans la sérénité. Elle s’éteignit le 4 juillet 1972 à 16 heures après avoir demandé un peu d’eau qu’elle n’eut pas le temps d’absorber. Un double hoquet mit fin à sa vie à la fois si simple et si extraordinaire. Ce jour anniversaire de l’Independence Day semble un clin d’œil à sa nationalité américaine qu’elle garda.

Je désire terminer cette évocation de mes souvenirs en constatant que bien des interrogations restent sans réponse. Je lui dis encore « Good bye Tante Berthe » comme elle aimait qu’on lui dise au moment de la quitter.

Michel Leroy, petit-fils de Samuel.

[1] En fait, le corps de M. Walter Douglas fut repêché par le Mackay-Bennett quelques semaines après le naufrage ; son corps, portant le n° 62, fut ainsi décrit : Homme Age estimé, 55 Cheveux gris Vêtements : habit, chemise brodée « W.D.D. » Effets personnels : montre en or, chaîne ; boîte gravée « W.D.D. » ; étui à cigarettes gravé « W.D.D. » ; cinq boutons en or ; alliance au doigt, gravée « 19 mai ’84 » ; étui de cuir contenant 551 dollars et un billet de 5 livres sterling ; cartes. » Première classe Nom : WALTER D. DOUGLAS, de Minneapolis

[2] Karl Howell Behr, un jeune homme qui survécut au naufrage du Titanic, faisait partie du conseil d’administration de Goodyear

[3] Mme Marie-Thérèse Leroy-Boidin me signale que Berthe résidait à l’hôtel Fleury, rue de Constantinople, à Paris