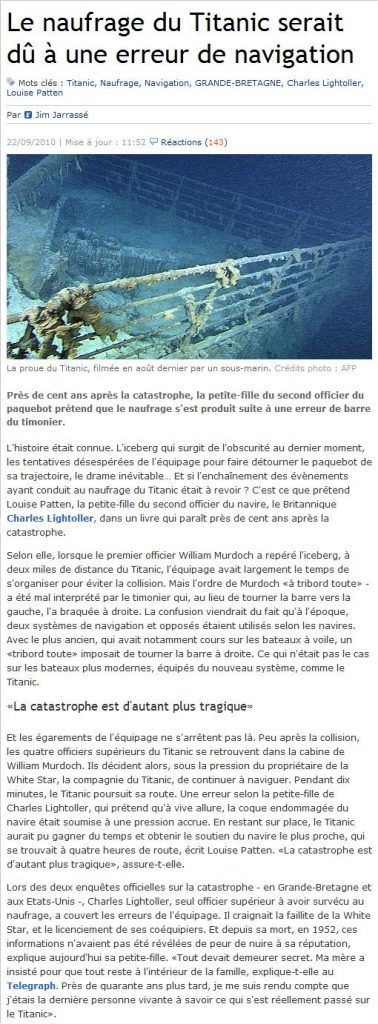

La presse a récemment décidé de mettre en lumière une nouvelle théorie douteuse sur les causes du naufrage, comme en témoigne cet article !

Voici quelques réactions immédiates de nos membres :

Béatrice ALVERGNE

Faux scoop !

Théorie déjà écrite 1000 fois ! L’auteure semble vouloir faire un scoop avec quelque chose qui ne l’est pas…

Comme vous tous, nous avons été choqués, agacés par cet article : autant par ce qu’il contient que par sa large audience.

Comme toujours, on n’est pas à l’abri de ce genre de faux scoop lorsqu’on approche d’une commémoration : tout le monde essaie d’en faire commerce ! Et ce sont ceux qui en savent le moins qui déblatèrent le plus.

Le problème est que cela laisse des traces.

Il faut donc les effacer du mieux qu’on peut.

A vous, à nous de jouer…

Robert SHOTTON

Chers ami(e)s,

Avez vous entendu les dernières infos concernant le Titanic, comme quoi son naufrage serait dû à une erreur humaine ? Encore cette veille rangaine… Une de celles dont on arrivera jamais à se débarasser… La petite-fille de Charles Lightoller, Louise Patten, romancière de surcroit, nous informe que son Grand-père voulait protéger les intérêts de la White Star Line et de ses collègues, et que l’homme d’équipage au moment de l’impact aurait « soit disant » paniquer…

Il est triste de casser du sucre sur le dos d’une personne qui ne peut plus se défendre…

Voici mon point de vue (bien que je n’ai pas acheter le livre en question) :

1) Louise Patten est une ROMANCIERE et j’insiste bien sur ce point. Car nous savons que tout ce qui est estempiller « Titanic » fait vendre, que ce soit des livres ou des bibelots du genre chope de bière ou pire encore, pot de chambre made in china.

2) Charles Lightoller n’était pas à la timonerie à 23h40 au moment de l’impact. Et comme se défend la petite fille du quartier-maître, il avait quand même plus de 10 ans de métier.

Dites-moi, pour ceux qui l’on acheté et lu, de me dire ce qu’ils en pensent. Moi en tout cas, à moins qu’on me l’offre, ce livre ne fera pas partie de ma bibliothèque.

Franck GAVARD-PERRET

Effectivement, nous avons tous lu ou entendu quelques mots sur la révélation de ce « nouveau grand secret du Titanic ». Tout est vraisemblablement parti d’une récente interview de Louise Patten, dont le grand-père était… Charles H. Lightoller ! Une information « inédite » que nous connaissons tous depuis plusieurs années. Si ma mémoire est bonne (car je n’ai pas le livre sous les yeux), Eaton et Haas évoquent déjà cette confusion dans leur livre « Triumph and Tragedy »… dont la première édition fêtera prochainement ses 25 ans !

Soutenir que son déplacement sur la gauche a été fatal au paquebot est infondé voire grotesque. En effet, comment peut-on aujourd’hui prouver que, si l’ordre avait été « barre à bâbord », le Titanic n’aurait pas été éventré d’une façon similaire par l’iceberg ? Sans aucun moyen de savoir comment étaient constituées les parties immergées et submergées de l’iceberg, il ne sera jamais possible de reconstituer un abordage sur le flan droit d’un Titanic en modèle réduit, aussi réaliste soit-il. Quoi qu’en pensent les plus farfelus, on ne refait pas l’Histoire et ce type d’hypthèses ne mène à rien.

Gérard PIOUFFRE

A l’approche du centenaire de la catastrophe, les théories fumeuses vont se multiplier. On avait déjà la substitution du Titanic en Olympic (voir le livre de Robin Gardiner et Dan Van Der Vat, L’énigme du Titanic ). Voici une nouvelle théorie sur la cause du naufrage :

Hier après-midi, j’ai été interviewé par France-Info et je me suis efforcé de rétablir la vérité, à savoir :

1) Les ordres « barre à tribord » correspondent à « la barre à gauche », ce qui est pour nous un peu confus, mais qui ne l’était pas en 1912. Hichens n’a pas eu une seconde d’hésitation et il a immédiatement tourné la barre à gauche. On peut penser ce que l’on voudra du personnage et pour ma part, je le trouve plutôt antipathique. Il n’en était pas moins un excellent marin, sinon on ne lui aurait pas confié la barre du Titanic.

2) Aucun accident ne s’est produit à la suite d’une confusion droite-gauche, mais comme l’erreur était toujours possible, l’Administration française impose une nouvelle phraséologie (décrets du 2 septembre 1874 et du 2 février 1915). En Grande-Bretagne où le poids de la tradition est plus lourd, la nouvelle règle est adoptée le 1er janvier 1933. Désormais on parle de droite ou de gauche pour les commandements à la barre. Encore une fois, l’ancienne phraséologie n’a entraîné aucune confusion chez Hichens qui a immédiatement tourné la barre à gauche, l’exécution de cet ordre ayant d’ailleurs été immédiatement contrôlée comme il est de règle, par Moody ou par Murdoch.

3) Enfin, l’affirmation selon laquelle Ismay aurait donné l’ordre de remettre les machines en avant après le choc est tout simplement ridicule. Sur la foi du premier rapport de Boxhall affirmant que tout était en ordre, Smith avait fait remettre les machines en avant lente avant de les stopper dans les secondes suivantes, quand il a vu que le navire commençait à gîter sur tribord.

Comme le montre ce schéma que m’a aimablement communiqué le président François Codet, le Titanic a d’abord effectué un virage à gauche pour éviter l’iceberg, puis, afin d’empêcher l’arrière de percuter l’obstacle, Murdoch a aussitôt fait virer à droite.

Or, à l’époque, les ordres de barre sont différents de ceux que l’on donne aujourd’hui. Ils remontent à l’époque des barres franches que l’on pousse d’un côté pour faire venir le bateau dans le sens opposé. L’ordre « Barre à tribord » est donné pour faire venir le navire sur bâbord et vice-versa. Jusque-là, tout est logique.

Vers le milieu du 18e siècle, on remplace les barres franches et les « manuelles » qui leur ont fait suite par les barres à roues que nous connaissons. Normalement, la phraséologie aurait dû changer, mais c’était compter sans le poids de la tradition. En France, un décret du 2 septembre 1874 précise que « les termes bâbord et tribord désignent le bord sur lequel le bateau doit venir et non la position à donner à la barre ». Comme la confusion reste possible, un second décret du 2 février 1915 précise : « A bord des navires de commerce, les commandements à la barre sont donnés à l’aide des mots « droite » et « gauche » correspondant au sens sur lequel doit venir le navire marchant en avant. L’emploi pour ces commandements des mots « tribord » et « bâbord » est et demeure interdit ». La Grande-Bretagne adoptera des mesures similaires, mais pas avant le 1er janvier 1933.

Murdoch a eu raison d’essayer de contourner l’obstacle par la gauche plutôt que par la droite car du fait du sens de rotation de l’hélice centrale (les deux autres étaient contra-rotatives), le bateau virait plus facilement à gauche. En revanche, son ordre de stopper les machines était inapproprié puisqu’il revenait à diminuer fortement avant de tarir le filet d’eau que l’hélice centrale envoyait sur le safran du gouvernail. Du coup, le rayon de virage augmentait.

Louise Patten que l’on voit sur la photo ci-dessous, a recueilli les confidence de son grand-père Charles H. Lightoller et elle a été visiblement troublée par le slalom effectué par Murdoch. N’étant ni historienne, ni navigatrice, elle en a conclu à une erreur d’Hichens.

Une telle erreur est très improbable car les ordres à la barre étaient inchangés depuis le milieu du 18e siècle pour les barres à roues. De plus, la manoeuvre de barre effectuée par Hichens était supervisée par Harold Lowe. Par ailleurs, j’ai peine à croire que le navire étant en train de couler, les officiers aient pris le temps de se réunir pour mettre au point une version de l’accident protégeant les intérêts de la White Star. Il est en revanche probable que les officiers survivants se sont concertés à bord du Carpathia.

Reste la question de la remise en route des machines. Elle a été effective ; plusieurs témoins l’attestent, mais les machines n’ont fonctionné en avant lente que quelques minutes, le temps pour Boxhall de revenir à la passerelle annoncer que les avaries étaient sérieuses. Smith a alors fait stopper définitivement.

Il est vrai que cette remise en route a augmenté la rentrée d’eau mais le paquebot est quand même resté à flot de 23 h 40 à 02 h 18 le lendemain.

Louise Patten occupe une position sociale enviable et je ne crois pas qu’elle a cherché à gagner de l’argent en publiant son livre (je serai moins affirmatif pour ce qui est de son éditeur). Simplement, elle est convaincue d’avoir fait une découverte.

François CODET

J’ai lu l’article du Figaro, mais surtout celui du Daily Telegraph, qui commentent tous deux les propos d’un livre qui vient d’être publié en GB sous la signature de Louise Patten, une descendante de l’épouse de Charles Lightoller le plus ancien des officiers ayant survécu au naufrage (et qui incidemment est déjà inscrite pour la croisière du « Balmoral« ).

Cette dame indique que les vigies du Titanic auraient détecté l’iceberg à une distance d’environ 2 milles, ce qui aurait dû permettre d’éviter l’obstacle. C’est une théorie qui a déjà été formulée et qui n’est pas invraisemblable : un navire lancé à 22 noeuds parcourt 680 m en 1 mn et quiconque a vu, comme moi, un grand navire évoluer sur un bord sait qu’il faut plusieurs dizaines de secondes avant qu’une évolution ne commence à s’amorcer. Entre le moment où les veilleurs ont vu, identifié puis signalé l’iceberg et le moment où un ordre de barre a effectivement été donné par l’officier de quart il a pu s’écouler trente secondes et au moins autant jusqu’à la collision. Il s’est avéré difficile, voire impossible, lors des enquêtes, d’obtenir des veilleurs des éléments précis sur la distance initiale de détection de l’iceberg, le summum ayant été atteint dans la déclaration faite aux USA par Fleet, l’un des veilleurs de quart, pour indiquer qu’il n’avait pas la notion des distances.

Ensuite, Louise Patten évoque une erreur de l’homme de barre qui aurait amorcé une évolution contraire à l’ordre donné, ce qui aurait entrainé l’impact avec l’iceberg. S’agissant de la procédure particulière alors usitée dans la marine britannique pour les ordres de barre, il est peu probable, et même quasiment exclu, qu’il y ait pu avoir une erreur d’exécution par l’homme de barre de la manoeuvre ordonnée car, à ce sujet, les témoignages sont clairs : le timonier était contrôlé, lors de l’exécution de cette manoeuvre, par l’officier adjoint de quart, James Moody. Ce dernier entendait les ordres donnés à voix haute par l’officier de quart, William Murdoch, et, se tenant à proximité du timonier, pouvait contrôler de visu qu’ils étaient correctement exécutés.

Louise Patten évoque ensuite les conséquences graves de la remise en route du navire après la collision. Je suis de ceux qui pensent que le Titanic a bien été remis en route peu après la collision. Il y a, à ce sujet, des témoignages précis et concordants: ceux du timonier Olliver, des mécaniciens Scott et Dillon ainsi que ceux de Lightoller et du passager Lawrence Beesley, qui en ont fait séparément la constatation depuis le pont des embarcations. Cela a duré plusieurs minutes et a très certainement aggravé les conséquences de la voie d’eau à l’avant. Cette décision ne peut avoir été prise que par le commandant, très probablement avec l’aval, voire à l’incitation, de l’armateur. Le chercheur Leslie Reade estime que cela a probablement été fait dans le but de s’approcher d’un navire que des hommes du Titanic auraient aperçu avant minuit. Selon l’américain David Brown, il aurait même pu s’agir d’une tentative vite avortée de rallier à faible vitesse le port d’Halifax, à 700 milles de là (un court message privé transmis à ce moment à sa famille par le radio Phillips l’aurait laissé entendre).

Ce qui nous savons avec certitude de ce qui s’est réellement passé sur la passerelle du Titanic entre 23 h 30 et 00 h 00 cette nuit là est bien mince. Le seul témoin survivant à avoir été présent au moment de la détection de l’iceberg et de la manoeuvre qui a suivi est le timonier Robert Hichens, qui n’avait qu’une vision restreinte des choses et s’est avéré être, de surcroit, un personnage assez équivoque. Joseph Boxhall, l’officier de navigation, est arrivé sur la passerelle alors que l’évolution était en cours et Alfred Olliver l’a suivi de peu.

Il est plus que probable que Lightoller a personnellement procédé par la suite à l’interrogation de tout le personnel, à bord du navire sauveteur Carpathia, pour tenter d’élucider les circonstances de l’accident. Par la suite, c’est la version la moins dommageable pour la compagnie qui a été présentée devant les commissions d’enquête. Comme Lightoller lui-même l’a souligné lui-même en 1935, personne en Angleterre (à l’exception notable des survivants ou des familles de victimes) n’avait intérêt à ce que le Board of Trade ne soit mis en cause dans cette affaire et la commission d’enquête présidée par Lord Mersey y a soigneusement veillé.

Charles Lightoller a été bien mal récompensé, par la suite, de la peine qu’il a prise pour préserver les intérêts de sa compagnie. Charles et Sylvia Lightoller formaient un couple très uni et il très possible qu’au fil des années certains éléments de la nuit du drame aient été passés en revue dans l’intimité familiale. Louise Patten a aujourd’hui 56 ans et, de son propre aveu, n’était qu’une très jeune fille lorsqu’elle a pu longuement aborder ces sujets avec Sylvia Lightoller, sa grand-mère, bien après la disparition de Charles Lightoller. Si certaines indications qu’elle donne sur la teneur de ces entretiens paraissent être sujettes à caution il en ressort néanmoins clairement que, dans cette famille, on accordait peu de crédit à la version officielle de l’accident.